【諾貝爾獎】德美「催化劑雙雄」 奪化學諾獎

研發合成不對稱分子突破製藥框架

催化劑(catalysts)是現代化學家的基本工具,但自十九世紀以來,人類一直以為世上只有兩類催化劑,而且萬變不離其中,直至2000年,德國化學家利斯特與美國化學家麥克米倫在各自獨立的研究中,研發出第三類催化劑「不對稱有機催化」(asymmetric organocatalysis),為化學合成領域帶來翻天覆地的改變。基於他們對不對稱有機催化方面發展的貢獻,兩人昨日獲授予本年度諾貝爾化學獎,評審形容兩人的研究徹底改變了分子的構造,對藥物研究和綠色化學方面具有極為重要的意義。

利斯特現為德國馬克斯·普朗克煤炭研究所所長,麥克米倫則任職美國普林斯頓大學教授,兩人同為53歲。諾貝爾獎委員會在聲明中指出,這兩名科學家的貢獻,為合成分子提供了一種巧妙的工具。

「不對稱有機催化」更環保

在十九世紀,化學家開始探索不同化學物質相互反應的方式,瑞典著名化學家貝采利烏斯看出了規律,指有一種新的「力」可以「產生化學活動」,有些物質僅需存在便可開啟化學反應,他認為這些物質具有「催化力」,因此將這種現象稱作「催化」。自此科學家發現無數催化劑,藉着這些技術,現時化學產業可生產出日常生活中使用的數千種不同物質,例如藥物、塑料、香水和食品等,估計全球35%的國內生產總值(GDP)在某種程度上都涉及化學催化。

眾多研究和工業領域都依賴化學家構建分子的能力,這些分子可以形成具彈性、持久耐用的材料,在開發電池、治療疾病等不同的範疇中均被廣泛應用。這項工作離不開催化劑,催化劑可以控制、加速化學反應,卻不會成為最終產物的一部分,例如汽車中的催化劑可將排放廢氣中的有毒物質轉化為無害的分子, 人體中也包含數千種催化劑──酶,它們可以幫助產生生命所必需的分子。

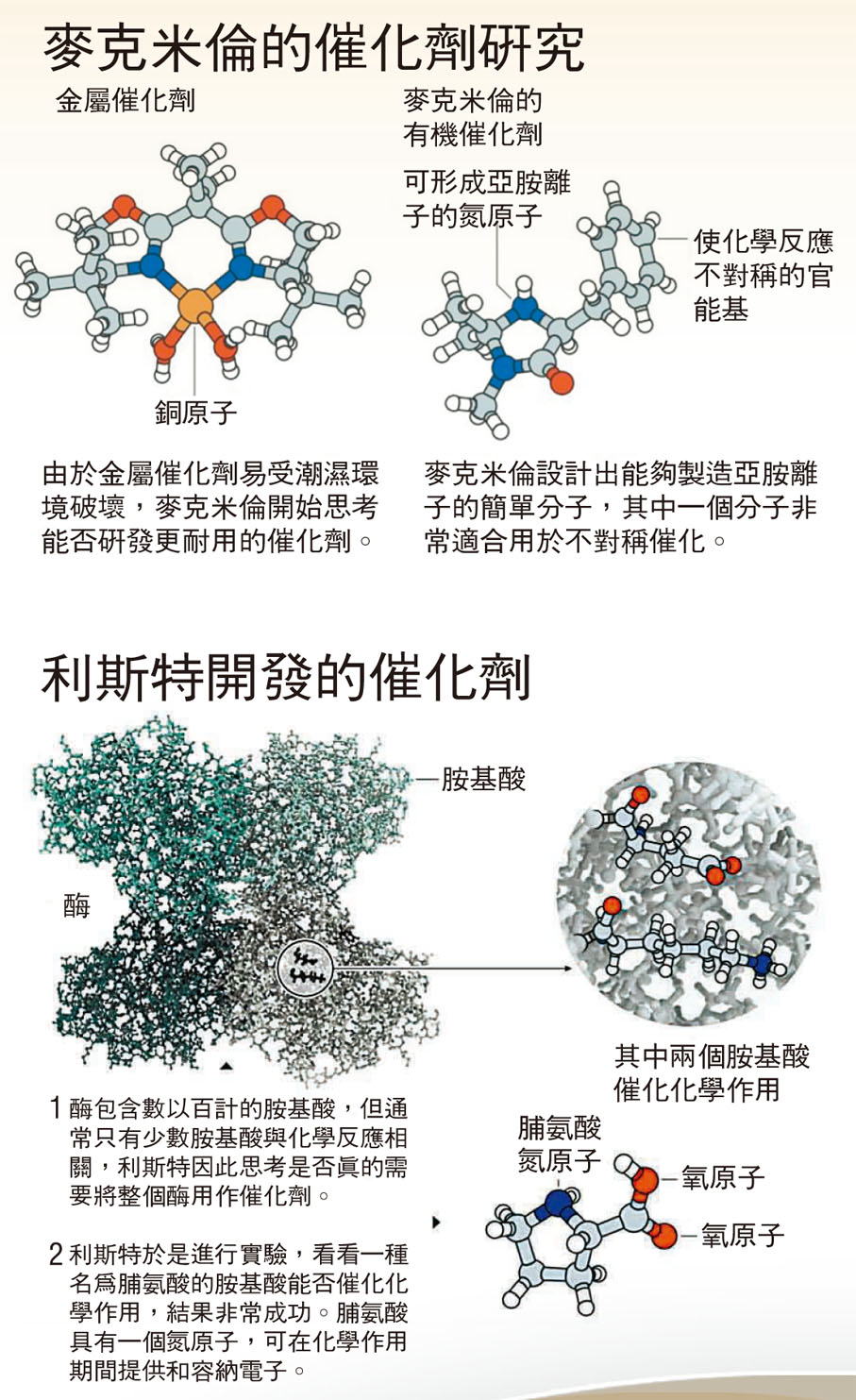

催化劑是化學家的基礎工具,但長期以來,研究人員認為催化劑只有兩大類:金屬和酶。直至2000年,利斯特和麥克米倫在有機小分子的基礎上,分別獨自開發出被稱為「不對稱有機催化」的第三種催化劑模式。「不對稱有機催化」不僅讓化學合成變得對環境更友善,還能協助合成不對稱的分子。

諾獎評審:簡單想法最難想像

有機催化劑擁有一個穩定的碳原子框架,讓更多活躍的化學團可結合起來,其中就有許多常見的元素,例如氧元素、氮元素和硫元素等,意味着這些催化劑對環境友善,並且能更廉價地生產。有機催化劑之所以能爆發式地快速增長,還得益於不對稱催化。當分子在不斷構建時,經常會出現形成兩種不同分子的情況,就像人類的左右手一樣,是彼此的鏡像結構。但化學家通常只會需要其中一種,尤其在醫藥生產中需作出這種選擇。

自從有機催化劑面世以來,相關研究便急速發展,利斯特和麥克米倫依然是該領域的領導者,他們證明了有機催化劑能在多個維度上驅動化學反應。通過這些反應,研究者可以更有效地生產出製造藥物所需的分子,甚至能在太陽能電池中捕捉光的分子。諾獎委員會成員塔夫斯戴德指出,利斯特和麥克米倫研發的有機催化劑,給人類帶來前所未有的巨大益處。

諾獎委員會指出,現時化學家可以輕鬆列出數千個如何使用有機催化的例子,「但為什麼沒有人更早提出這種簡單、綠色又廉價的非對稱催化概念呢?」委員會認為,這是因為簡單的想法往往是最難想像的,「我們的觀點被關於世界應該如何運作的強烈先入之見所掩蓋,例如只有金屬或酶才能驅動化學反應的想法」,利斯特和麥克米倫正正成功打破了這些先入之見,找到了一個巧妙的方案,解決困擾了化學家們幾十年的問題。 ●綜合報道

●本亞明·利斯特

出生:1968年1月11日,德國法蘭克福

現職:德國馬克斯·普朗克煤炭研究所所長

●戴維·麥克米倫

出生:1968年3月16日,英國蘇格蘭

現職:美國普林斯頓大學教授