通脹飆 增長放緩夾擊 滯脹風險威脅全球

疫下「供應樽頸」未緩和 能源危機成催化劑

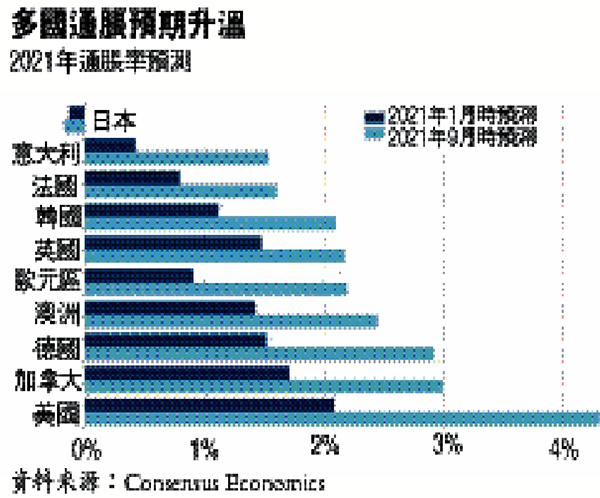

新冠疫情肆虐全球,至今許多地區仍未見緩和跡象,影響經濟復甦步伐。在疫情衝擊下,全球供應鏈嚴重受阻,加上近期爆發能源危機,更令能源、食品及眾多大宗商品價格急升。經濟學界憂慮在通脹飆升和經濟增長放緩的雙重夾擊下,或引發全球滯脹(Stagflation)風險驟增,1970年代因石油危機催生的滯脹現象恐重現。●香港文匯報記者 文玟

滯脹在經濟學定義為「停滯性通貨膨脹」,指經濟增長停滯、失業率飆升及物價持續上漲共存的現象。在滯脹期間,物價上漲造成通脹,加上企業破產導致大批民眾失去收入來源,令經濟嚴重衰退。1970年代石油危機期間,許多企業因能源價格上漲而成本驟增,利潤率不斷下滑。歐美多國曾透過貨幣政策刺激經濟,但貨幣供應量遠超經濟增長速度,最終催生持續近10年的「大滯脹時代」。

經濟結構變化 多國陷勞工荒

如今全球經濟復甦面臨的危機,則是疫情遲遲無法受控、全球供應鏈嚴重受阻。近期在美國、英國及歐元區的商業調查便顯示,隨着貨物交付時間不斷拖延、積壓貨物數量持續增加,各國經濟活動都有放緩趨勢,更有多國受疫情和市場經濟結構變化影響陷入「勞工荒」。

聯儲局:供應鏈問題或拖至明年

近期席捲各地的能源危機,更令多國擔憂供應鏈持續受阻礙,導致通脹在更長時間居高不下。美國聯儲局主席鮑威爾日前便表示,供應鏈問題或會延續至明年,通脹持續時間恐超出現時預期。歐洲央行行長拉加德也指出,持續數月的「供應樽頸」如今未見緩和,在貨物裝卸和運輸等領域更有惡化趨勢。

部分經濟學家認為,相比1970年代全球面臨的系統性通脹壓力,目前疫情衝擊和供應受阻只是暫時性。美國經濟諮詢公司High Frequency Economics首席經濟學家溫伯格以美國為例,指出疫情仍是美國經濟失衡的核心,部分美國民眾拒絕接種新冠疫苗,使疫情難以受控,自然阻礙經濟復甦,相信日後疫情緩和,供需平衡得以恢復,物價便有望停止上漲。

不過一些學者警告,目前沒有跡象表明供應問題能在短期內改善,全球經濟發展前景仍未許樂觀。德國貝倫貝格銀行經濟學家皮克林指出,經濟放緩及通脹持續已成為全球問題。若供應受阻持續6至12個月甚至更長時間,許多企業對全球供應鏈複雜程度缺乏預估,恐難以承擔供應長期不足帶來的經濟壓力。