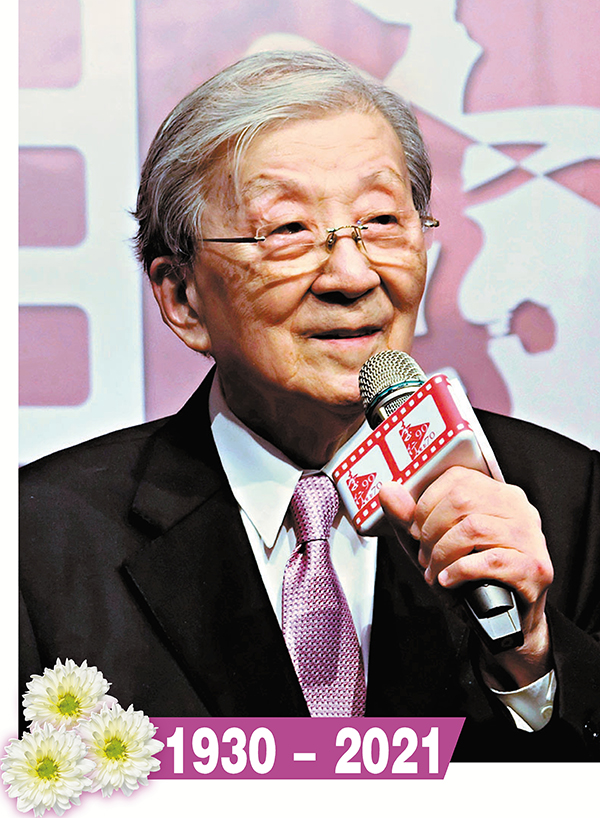

「台灣電影教父」李行病逝

一生為電影付出 一手促成兩岸影人交流

香港文匯報訊(記者 達里)兩岸電影交流委員會昨日證實,台灣知名電影導演李行前晚因心臟衰竭在台北病逝,享年91歲。李行導演縱橫影界70載,被譽為「台灣電影教父」,影響台灣電影深遠,他一生都在為電影付出,並致力推動兩岸電影交流。當年他率台灣電影代表團應邀到北京,使得隔絕40年的兩岸電影人重新團聚,積極與香港導演、內地導演籌組兩岸三地電影人交流活動。晚年拄着柺杖的李行仍積極參與電影活動,對電影的熱忱從未改變,他曾說道:「我是台灣電影的終身義工,有生之年都希望為台灣電影奮鬥。」可見他對電影的熱忱之深!

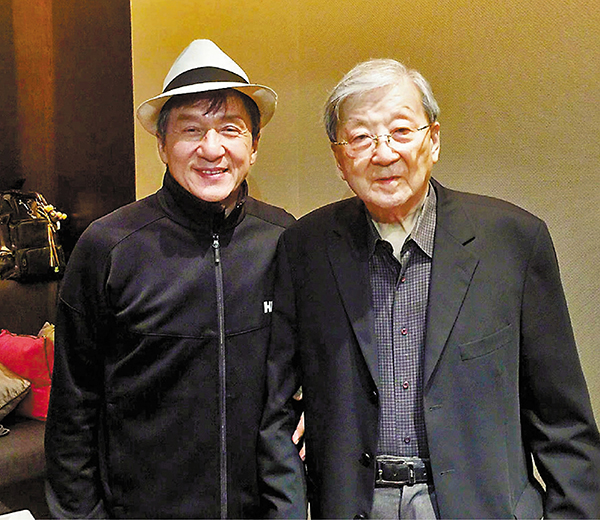

李行從事電影創作30年,促進兩岸電影交流又是30年,他的電影人生,幾乎可以和台灣電影的歷史畫上等號。李行導演最後一次公開露面是在今年4月29日參加電影史家黃仁的逝世周年追思會。6月29日度過91歲生日的李導演,喜愛熱閙的他因疫情關係,只能與家人在家慶祝。李行導演離世的消息傳開後,不少電影人向他致敬及悼念,包括視李行導演為恩師和伯樂的甄珍、鍾鎮濤、成龍等。成龍表示想起很多往事,感謝李導演對後輩的幫助與提攜,並對華語電影交流作出的貢獻,他們作為晚輩會繼續努力,把華語電影做得更好。

李行本名李子達,1930年出生於上海,曾參與電影《永不分離》、《罌粟花》等片演出。隨後成為恩師唐紹華導演的固定班底,除參與演出外也有出任副導演,直至1958年首次出任導演,執導《王哥柳哥遊台灣》時一炮而紅。之後拍攝的《蚵女》、《婉君表妹》及《啞女情深》成功開啟第一波瓊瑤熱潮,1965年的《養鴨人家》在第三屆金馬獎中獲得最佳影片。李行曾憑藉《養鴨人家》、《秋決》、《汪洋中的一條船》3次拿下金馬獎最佳導演獎,更有7部作品問鼎金馬獎最佳劇情片。李行的創作堅持民族風格和鄉土氣息,擁護傳統道德與家庭倫理。他在電影領域書寫中國歷史、中國美學和中國人故事,在探索電影民族化方面作出重要貢獻。為表彰他對台灣電影的巨大貢獻,1995年第32屆金馬獎授予他終身成就獎。

率台灣代表團赴京破40年隔絕

李行導演仙遊、留下50餘部作品。李行導演的作品先後捧紅甄珍、林鳳嬌、柯俊雄、秦漢、秦祥林等,而秦漢與張艾嘉都因他的電影而獲得金馬獎,多年來在電影圈中的地位崇高。1986年李行再沒有執導,但仍然為電影圈出力和掛心電影事務。1990年金馬國際影展執行委員會成立,李行被推選為首任主席,當年他率台灣電影代表團應邀到北京,使得隔絕40年的兩岸電影人重新團聚;1991年組團參加內地金雞百花獎活動,為台灣電影界首次參與內地影展;1992年李行和香港電影導演會會長吳思遠共同努力,在香港舉行了第一屆海峽兩岸暨香港電影導演研討會;1993年續任金馬執委會主席,促成內地電影人組團赴台參加金馬獎,將金馬獎的格局擴大到整個華語圈。2009年起,李行發起成立兩岸電影交流委員會,創辦兩岸電影展,每年組織海峽兩岸優秀電影展映活動,為兩岸電影合作奠下良好基石,在其創立的兩岸電影交流基金會,生前最後一刻仍是主任委員。

而相對電影花花世界,李行導演的感情世界很清純,他與師大體育系同學王為瑾結婚後鶼鰈情深,在人生旅途上同甘共苦。李行導演在80歲慶生時曾說:「滿懷萬分真摯的深情和依戀,我和為瑾攜手共度了人生半世紀,長年伴隨,雖無榮華富貴,卻也相愛相惜,無怨無悔。人生這條路,我倆會相扶相持,走得長長久久!」