耿飈之子耿志遠:「父親耿直清正留下巨大精神財富」

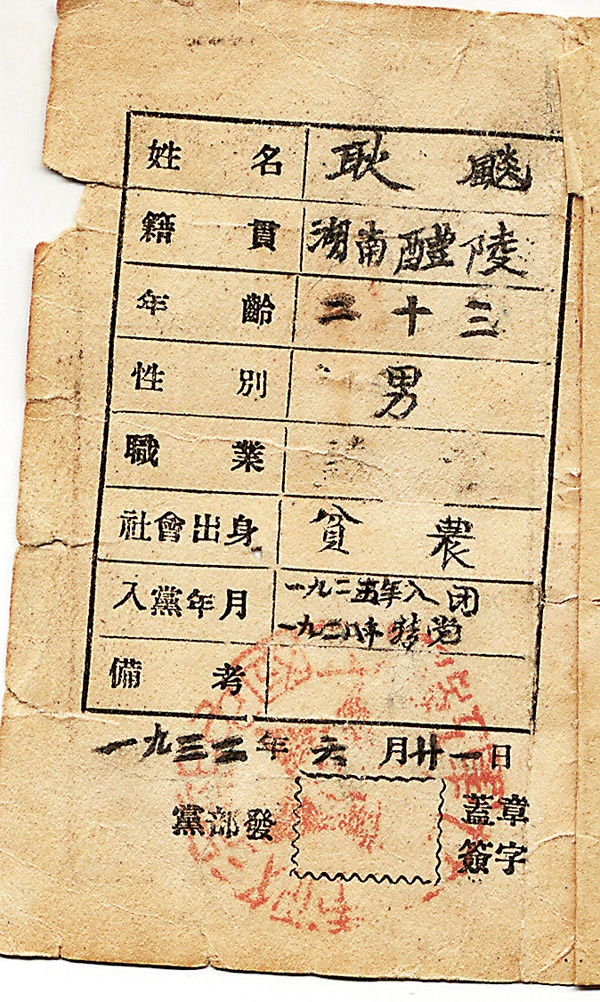

「父親的一生就像他的名字--耿直堅毅、風風火火!父親事業上寵辱不驚,生活中平和開明,身後沒有錢財,留給我們兒女的是滿滿的精神財富。」在建黨百年之際,無產階級革命家、軍事家、外交家耿飈之子耿志遠日前接受香港文匯報專訪,憶述父親風範。「父親是一名忠貞的共產黨員,自1932年領到黨證,無論是戰爭年代的風餐露宿、槍林彈雨,還是和平時期的出使外國、日常辦公、入院治療,父親始終將黨證貼心珍藏直至去世,長達六十八年!」 ●香港文匯報記者 劉凝哲、凱雷 北京報道

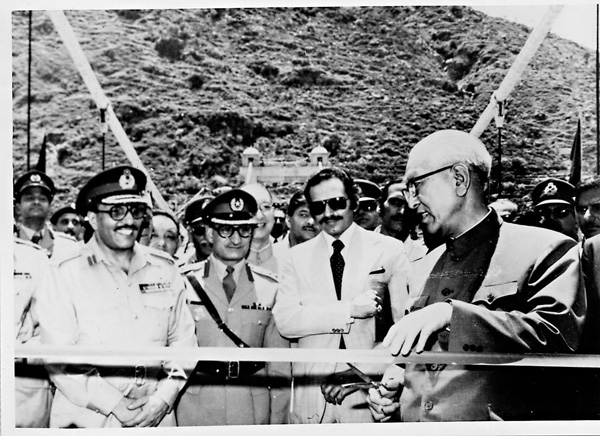

耿飈1909年出生在湖南醴陵。「父親13歲到水口山鉛礦做童工,16歲參加共青團,19歲轉為共產黨員,將其一生獻給了中國人民的解放和建設事業。」耿志遠說,父親是長征中的前衛團團長,是開路先鋒;解放戰爭時期,他們赫赫有名的「楊羅耿」兵團是黨中央的「御林軍」;他還是新中國向西方國家派駐的第一位大使,而後開闢了與巴基斯坦的「巴鐵」關係,開通至巴基斯坦的航線和公路,打通了祖國的西大門。父親還在粉碎「四人幫」結束「文革」的行動中臨危受命接管電視台廣播電台;還領導成立了反劫機小組,發展成為特種警察部隊;父親是第一個登上美國航空母艦的中國軍隊高級領導人;他是建國後唯一一位沒有授銜的國防部長……耿志遠說起父親的經歷如數家珍,「他被毛澤東評價為『敢說真話的好大使』,華國鋒筆下描述他『耿直堅毅』,葉劍英口中讚他『人才難得』,習仲勳唁電裏說他是『最親密的老戰友』。」

手握重權 不徇私情

身為將軍大使的孩子,耿志遠卻是「留守兒童」。他回憶起小時候,父親耿飈在外國當大使的時候不允許帶上子女,家中孩子多由姥姥帶大。有的大使家孩子兄弟姐妹甚至分到幾處,吃百家飯長大。雖然父母沒有陪伴成長,但耿志遠從小學習優異。1964年中國原子彈升空,1965年工程物理成為清華大學最熱門的學科,那年耿志遠以優異成績考入了清華工程物理系。「父親非常高興,少有地頻頻對別人誇耀『志遠是考上的』」,耿志遠滿面笑意地回憶道。

不過,面對清華高材生的兒子,耿飈卻毫不徇私情。「父親任全國人大常委會副委員長兼外事委員會主任的時候,該委員會急需人才,我是清華大學畢業,想着自己符合條件,就向父親提出調到外委會工作的意向。哪知父親不容商量地說出兩個字:『不行』。」耿志遠說,當時自己很納悶,他的兩個清華同學已經調過去了,怎麼到自己這裏就「卡殼」呢?耿飈耐心卻堅決地說:「你的同學,經面試有真才實學、工作能力強,所以我們才同意調進。至於你,不同意調動的原因並不是你沒有能力,而是因為你是我的孩子,父子倆在一個單位不適合。」

「父親先後主管過多個部門,特別是在擔任副總理和軍委秘書長時,掌握着很大的權力。不少人找他辦事,但父親從來都是秉公處理,按規矩辦,不怕得罪人。他從不吃請,不收禮,兩袖清風。」耿志遠說,父親光明磊落、耿直堅毅的性格,鑄就了耿家清正的家風,這是父親留給子孫們最大的精神財富。

「文革」衝擊 拒絕低頭

耿飈夫人趙蘭香曾經回憶起一段「文革」期間的往事。她說,同眾多老幹部一樣,耿飈也受到了衝擊。由於他任外交部副部長,協助陳毅部長工作,當時外交部的造反派強迫他揭發陳毅,污衊中央的外交政策是「修正主義」。耿飈堅決地頂住了壓力,堅持了原則,不向造反派低頭。

在「文革」風暴當中,趙蘭香也被逼揭發耿飈的「問題」。「我深深地了解耿飈一生清白、正派,為黨和國家鞠躬盡瘁,如果要『揭發』,也只能是功績。我頂住了壓力,不向造反派屈服。」趙蘭香說。「文革」中,他們夫妻就像兩棵緊靠在一起的大樹共同抵禦着狂風暴雨,在相互支持中度過了那段艱難的歲月。

「文革」結束後,耿飈先後擔任了不同崗位上的重要職務,中聯部部長、中共中央政治局委員、國務院副總理、中央軍委秘書長、國防部長、全國人大常委會副委員長兼外事委員會主任委員。趙蘭香說,「無論黨派他到哪裏,他從來沒有講過價錢。每一次在接受新的工作安排的時候,他都會像當年在革命戰爭中一樣地說:『堅決完成任務!』」