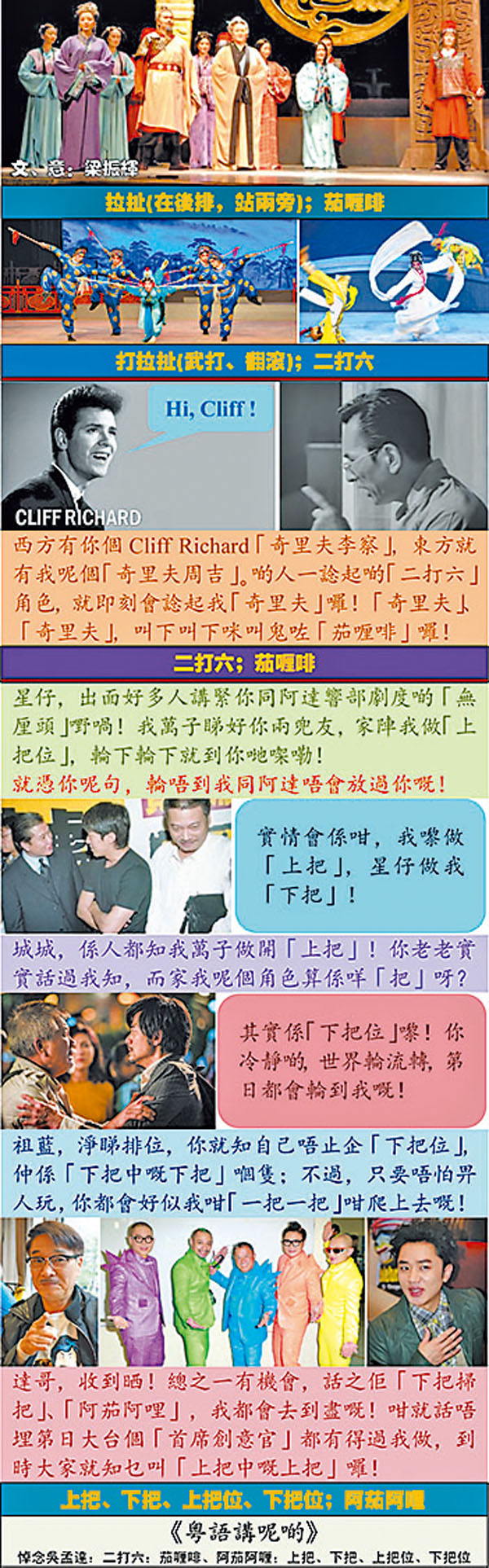

【粵語講呢啲】悼念吳孟達:二打六;茄喱啡、阿茄阿喱;上把、下把、上把位、下把位

梁振輝 香港資深出版人

吳孟達出道不久便走紅,造就了他放蕩不羈的生活方式,最終走上破產之路。在隨後的黯淡日子裏,他拚命去接戲以償債,真個是:

「二打六」、「阿茄阿哩」都演

就他當其時的處境來看,「二打六」、「阿茄阿哩」應與「阿豬阿狗」、「路人甲」、「茄哩啡」等意思相近。其實,「阿茄阿哩」乃源自「茄哩啡」。

說到「茄哩啡」的來源,最多人認同:

「茄哩啡」是「Carefree」的音譯;所持理據是此詞指無憂無慮的,輕鬆愉快的,作為名詞則表示好逸閒適、不重要的人(字典找不到這樣的引申)。在電影行裏,「閒角/臨時演員」不就是這類人嗎?所以「茄哩啡」就成了「閒角」的俗稱。

如果你認同以上的觀點,未免有「狗眼看人低」之嫌。表面上,「茄哩啡」所扮演的角色好像由誰來當也沒多大區別,但不代表他們不用付出、毫不專業,只不過是相對沒那麼吃重罷。

至於「二打六」,坊間流傳:

「二打六」是「二搭六」的轉讀。「打/搭」有和的意思。那「二打六」即「二和六」,合起來是八,不到十,即不夠十足。指人的身份無足輕重或技術不夠。

這個說法的結論與上述的謬論吻合!

據筆者的考究,「二打六」和「茄哩啡」源自粵劇的「拉扯」、「打拉扯」,析述如下:

「拉扯」是粵劇中的「閒角」;「虎度門」原為「鬼門道」。「鬼」者,言其所扮者皆已往昔人,出入於此,故名「鬼門」,訛而為「古門道」,後又訛而為「虎門道」。再後,「門道」又顛倒為「道門」,及又傳為「度門」。「虎度門」指戲台上左右兩邊供演員出入的通道,當中的「虎」變相可看成「演員」:

閒角→拉扯演員→拉扯虎→喱茄啡→茄喱啡

「打拉扯」專門「演」武「打」翻「滾」的戲:

演打滾→演打碌→二打六→也作「閒角」的別稱

一個單位,無論規模大小,在職權或角色扮演上總有「上下-主配」之分,可稱之為「上級-下級」、「主角-配角」。就吳孟達與周星馳這個「黃金無厘頭」組合,吳明顯站在周的左右,主要作用在於烘托周的表現。近年人們,尤其影視中人喜歡把上述關係界定為「上把-下把」。現實生活中,大部分人都是由「下把/下把位」做起,最終會否進身「上把/上把位」,真個是:

三分耕耘,七分際遇/三分天份,七分際遇

剛履新「無綫」首席創意官的王祖藍曾表示:若沒當過「無敵獎門人」曾志偉的「下把」,日後應不會有那麼大的綜藝發展空間。上述王的「官銜」不就是告訴了大家,他已由早期的「下把中之下把」進身為「上把中之上把」嗎?

對於「上把-下把」的由來,筆者循「港式詞匯」不少為「中英夾雜」的思維探究如下:

「UP」指「上」,「UPPER」指「上部」,不排除有人把「UPPER」說成「半中半英」的「上PER」。「PER」與「扒(爬4-2/paa2)」的讀音相近,於是便有了「上扒」的講法,再通過音變成了一個新名詞「上把」;有了「上把」自然就有「下把」的講法。為此,「上把」、「下把」可分別理解為「於『上』位『把』持的人」和「於『下』位『把』持的人」。