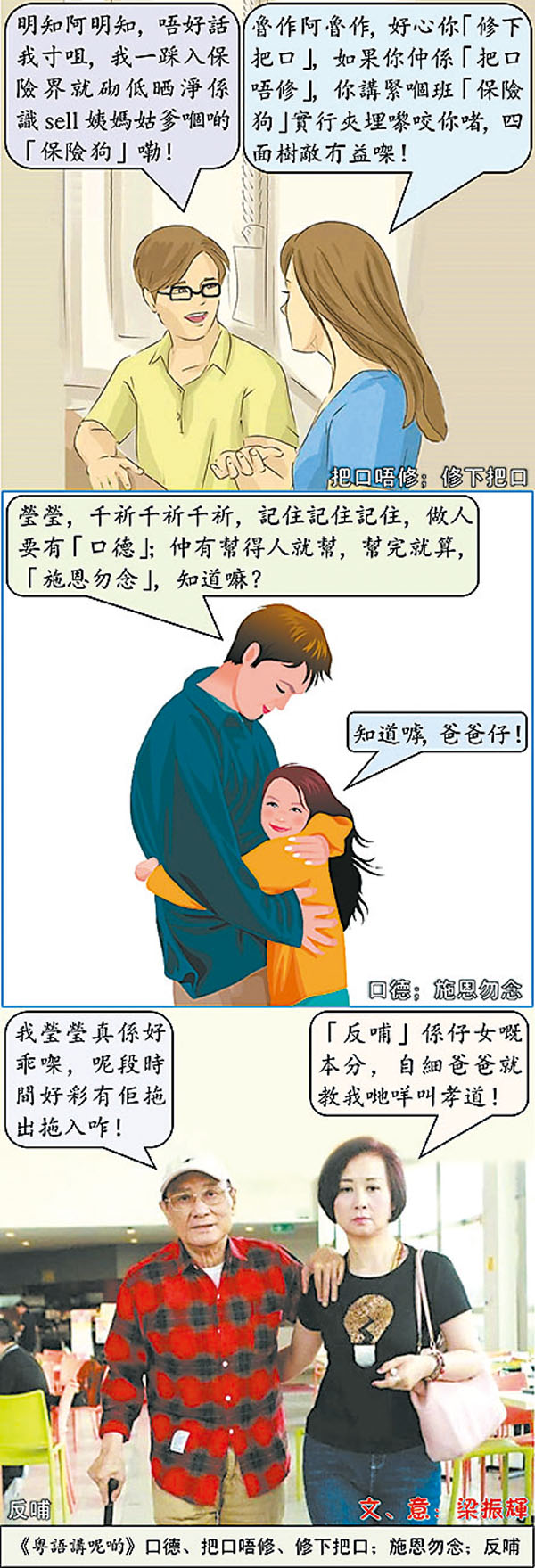

【粵語講呢啲】悼炳門:口德、把口唔修、修下把口;施恩勿念;反哺

梁振輝 香港資深出版人

有「口德」、好「口德」指說話時有分寸、有修養,不會開罪人。沒「口德」是指「嘴上缺德」——得罪人多,稱呼人少;口不擇言;口沒遮攔;「開口埋口」(開口閉口)都是那些不大體甚至尖酸刻薄、出口傷人的風涼話。廣東人會說這些人「口臭」、「把口唔修」。由於「收」、「修」音同,有人將「把口唔修」寫作「把口唔收」。查實兩者具不同意義,前者指口沒修養,後者指死不閉嘴(不肯「收聲」)。遇上「把口唔修」的人,好心的人會勸喻他「積(點)口德」或「修下把口」,即管好自己的嘴巴。

佛家有云:

施恩勿念,受恩莫忘/施惠勿念,受恩莫忘

相同意念的有:

受恩於人要牢記,施人以恩要忘記

我有功於人不可念,人有恩於我不可忘《菜根譚》

總的來說,「施恩/施惠/施功」——幫助了人家,給了人家好處,不用記着;「受恩」——得了人家幫忙,受了人家好處,要永遠記着。

有一句家母常常教誨筆者的粵諺:

得人恩果千年記,得人花戴萬年香

意思都是要記得人家的施恩。

雛鳥不懂覓食,須由母親銜食餵養。長大後,牠們會反過來餵養年邁的母親。這個行為叫「反哺」,後用以比喻子女長大後侍奉年邁的父母以報答養育劬勞的深恩。

有人在父母在世時只有少許甚或完全沒有「反哺」的概念,到父母死後祭祀時才隆而重之。之後的行為有兩個理解,其一是良心發現, 其二是做一齣「大龍鳳」(大場面)以示對死者是何等的孝義。這種「偽孝義」分明是活人拿死人充面子,人們便用以下句語來嘲諷之:

在生孝敬一粒豆,較贏死後拜豬頭

意指生前孝敬一粒豆勝過死後拿一個享用不到的豬頭來祭祀。比喻「反哺」要趁早,死後徒具形式的祭祀已毫無意義。還有,「反哺」要適時,錯過會後悔莫及,令筆者記起家父常說的:

樹欲靜而風不息,子欲養而親不在

一代「配音王」譚炳文縱橫演藝界近70年,除演藝出色而深受觀眾愛戴之外,圈中人緣極佳。自小養成好「口德」的他輕易融入人際圈子,對其在複雜的演藝界發展無往而不利。

認識譚炳文的人,都知道他樂於助人且「幫得就幫」。不過最難得的還是他做到「施恩勿念」。在現今功利的社會裏,能「施恩」的大有人在,但背後不是沽名釣譽,就是希望日後得到一定回報,能「勿念」的鳳毛麟角。

近幾年譚炳文行動不便,尤其有過一次跌倒意外,其女兒瑩瑩(譚淑瑩)已意識到爸爸時日無多了。不能閒着的爸爸此時的心態是「有一天,多工作一天」,以寄託精神;瑩瑩的心態則是「有一天,撐爸爸一天」,以盡表孝義。除了安排女傭貼身侍候外,無論大小場合自己必定「拖出拖入」,形影不離。我們大抵可從瑩瑩的身上體會到何謂「反哺」,何謂「適時反哺」了。懂這孝道,瑩瑩說都是爸爸自小的教導。「炳哥」的身體狀況雖然差,但有很多人關心他,還有個孝順女兒常伴在側,加上「食過歎過」(很多美好東西已享受過),所以他不時向人家表示,人活至此無憾無悔。

譚炳文走了,他不只「人去留名」也「人過留聲」,還為兒孫留下不少做人的道理,想必是世上最好的遺產了。「炳哥」,你可安息了!