發現丙肝病毒 美加三人獲醫學諾獎

助研發有效測試及藥物令丙肝可治

肝炎病毒是全球公共衞生一大威脅,科學家早已對甲型及乙型肝炎病毒有一定認識,但其餘由血液或體液傳染的肝炎、包括丙型肝炎,卻仍有大量疑團未解。來自美國國家衞生研究院的奧爾特、美國洛克菲勒大學的賴斯及來自加拿大艾伯塔大學的霍頓三位醫學家,憑藉發現丙型肝炎病毒,讓醫學界了解慢性肝炎成因,並研發出有效測試及藥物,得以挽救全球數以百萬計性命,獲頒今屆諾貝爾生理學或醫學獎。

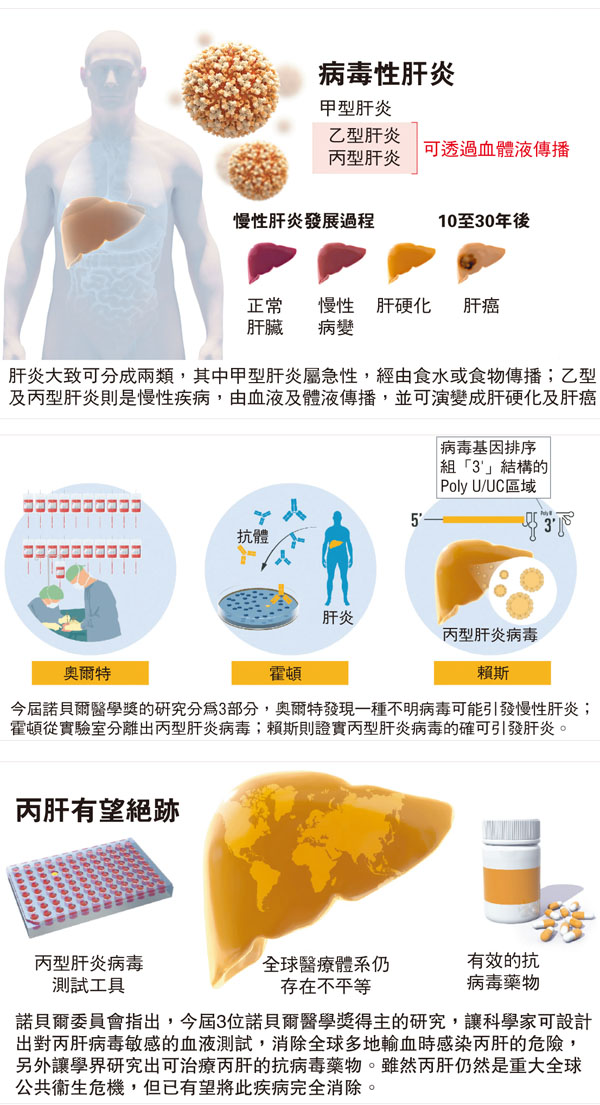

肝炎是主要由病毒感染引起的疾病,科學家早於1940年代已經得知肝炎主要可分為兩類,第一類是由受污染食水或食物引起,即甲型肝炎;另一類則是經由血液或體液傳播,即乙型及丙型肝炎,屬慢性疾病,長遠可引致肝硬化及肝癌,對患者構成更嚴重的威脅,且感染後潛伏期時長以年計。單以丙型肝炎為例,全球每年便有7,800萬人感染、40萬人死亡,屬嚴重的公共衞生問題。

找出感染源頭是預防傳染病的重要方式,乙型肝炎病毒由諾貝爾醫學獎得主布盧姆伯格在1960年代發現,其後醫學界已研發出有效檢測工具及疫苗。然而乙肝測試當年面世後,雖有效減少因輸血感染肝炎的病例,但仍有大量感染源頭不明的神秘肝炎個案出現,今屆得主之一的奧爾特於是開始着手研究此類個案。

以黑猩猩核酸拼湊DNA碎片

奧爾特的團隊研究後發現,此類神秘肝炎患者的血液可將肝炎傳染至黑猩猩,亦發現這種不明傳播媒介具病毒特徵,故界定此類神秘肝炎為「非甲型、非乙型」肝炎。不過此後逾10年間,科學家都未能以既有技術辨認出這種新的肝炎病毒。

當時正為藥廠Chiron工作的加拿大學者霍頓,嘗試利用感染「非甲型、非乙型」肝炎黑猩猩血液中的核酸,拼湊成脫氧核糖核酸(DNA)碎片,相信DNA碎片中會包括不明肝炎病毒的基因。他其後再假設不明肝炎患者血液中會有抗體,於是使用患者的血清來辨認有份組成病毒蛋白結構的肝炎病毒DNA碎片,如此便成功找出一種對抗體有反應的DNA碎片。後續的研究確認,此DNA碎片來自黃病毒屬中一種新型核糖核酸(RNA)病毒,並將其命名為丙型肝炎病毒。

證丙肝病毒可單獨造成感染

找出丙肝病毒是一大突破,不過科學家仍需確認,丙肝病毒是否可單獨造成患者感染。在華盛頓大學任職研究員的賴斯連同其他團隊發現,丙肝病毒基因末端一段區域可能對病毒複製有重要作用,另外在個別病毒樣本中發現變異基因,假定部分變異基因會妨礙病毒複製。

賴斯透過基因工程技術製造出一種丙肝病毒RNA變體,除包括新認識的基因末端區域,亦排除妨礙複製的變異基因。將RNA注入黑猩猩的肝內後,除在血液中發現丙肝病毒,亦觀察到和人類患上慢性肝炎時相同的變化,終於證實丙肝病毒就是造成「非甲型、非乙型」肝炎的唯一原因。

諾貝爾委員會指出,奧爾特、賴斯及霍頓對丙肝病毒的發現,讓學界可研發出對丙肝病毒敏感度高的血液測試,亦讓科學家迅速研發出針對丙肝病毒的抗病毒藥物,讓丙肝成為可治療的疾病,亦讓全球民眾可安全接受輸血。三位得獎者將可平分1,000萬瑞典克朗(約866萬港元)。

新冠疫情正肆虐全球,雖然外界早已預期今屆諾獎不會頒給與新冠病毒相關的研究,不過評審委員會主席埃恩福什認為,發現丙肝病毒的故事放在今天仍然適用,「首要的是找出致病病毒,做到這點後,才可以尋找治療方法及疫苗。因此發現病毒本身是非常關鍵。」 ■綜合報道

諾貝爾醫學獎

奧爾特

1935年生於美國紐約,在羅切斯特大學醫學院獲得醫學學士學位,1961年加入美國國家衞生研究院(NIH),目前是NIH傳染病部門主任。奧爾特在1964年曾協助醫學家布盧姆伯格發現乙型肝炎病毒表面的澳洲抗原,最終讓布盧姆伯格發現乙肝病毒。

霍頓

生於英國,1977年在倫敦國王學院取得博士學位,現職加拿大艾伯塔大學病毒學教授。

賴斯

1952年生於美國加州,1981年取得加州理工學院博士學位,曾在華盛頓大學任職,2001年起任洛克菲勒大學任職教授。