藝發局公布「音樂及舞蹈卓越表現獎勵計劃(先導計劃)」 冀望香港藝術家走向國際追求卓越

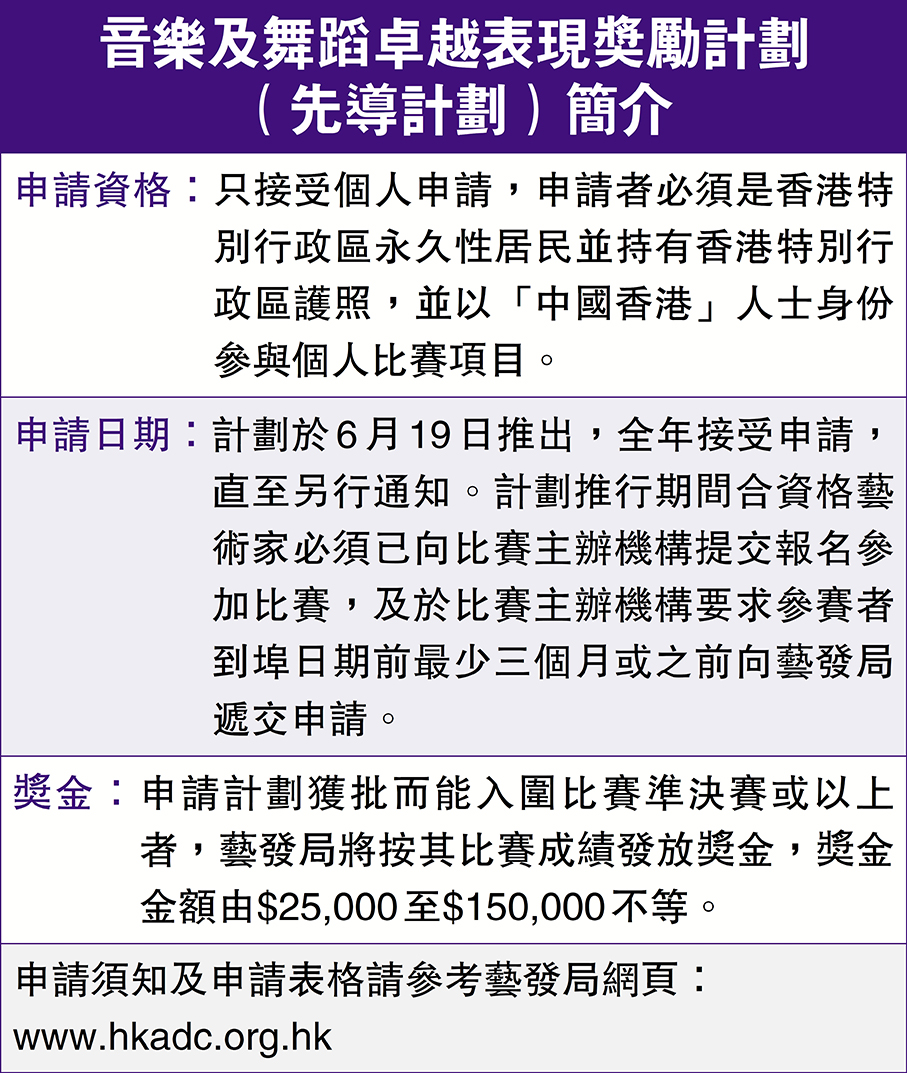

香港藝術發展局(藝發局)日前公布推出「音樂及舞蹈卓越表現獎勵計劃(先導計劃)」(下稱「計劃」),向在世界認可高水平的音樂或舞蹈比賽中取得優異成績的本地藝術家發放獎金,鼓勵其成就,並支援他們進一步發展藝術生涯。藝發局委員暨音樂組主席梁建楓及藝發局委員暨舞蹈組主席童小紅接受記者專訪時表示,希望透過計劃鼓勵藝術家追求藝術卓越,亦向國際社會宣傳香港的藝術成就。

◆文:香港文匯報記者 尉瑋

◆圖:香港藝術發展局提供

據了解,計劃獲得文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金撥款支持,以先導形式試行三年。合資格申請者參與獲核准比賽並取得入圍準決賽或以上成績,藝發局將根據其比賽成績發放獎金。除此之外,還將為獲獎藝術家進行宣傳,表揚其卓越成就之餘亦助其拓寬職業道路。

鼓勵藝術家參與國際競爭

藝發局委員暨音樂組主席梁建楓向記者表示,特區政府一直希望將香港發展成為中外文化藝術交流中心,藝術人才的培養正是其中關鍵一環。「藝發局一直配合政府的文化政策,推出很多不同的資助計劃來幫助年輕人發展。要成為中外文化藝術交流中心,讓年輕的藝術家能夠走向國際非常重要,此計劃可以鼓勵年輕人走出第一步,去參加有分量的國際比賽。透過這些比賽,藝術家可以擴寬自己的國際視野,和不同地區的藝術家交流,拓展自己的人際網絡,同時也能讓外面的人知道香港的藝術成就。」

藝發局委員暨舞蹈組主席童小紅則表示,藝發局一直支持表演藝術,並致力扶持本地藝術人才,但針對國際比賽來發放獎金,這是第一次。「音樂與舞蹈界別,都是年輕人多,計劃對這些演藝學院(APA)的畢業生而言是很大鼓勵,也幫助他們釐清未來的工作方向和發展路途。計劃除了表揚本地的舞蹈工作者外,也讓國際上的藝術家和舞蹈家知道香港的舞蹈人才,影響力會更大。」

就音樂方面而言,計劃所認可的國際比賽以列於國際音樂比賽世界聯盟(World Federation of International Music Competitions)網頁「Yearbook 」中屬「Members 」的比賽為基礎,另外亦加入不少聯盟名單以外的國際性比賽,例如全美青年藝術家管風琴比賽、BBC卡迪夫歌唱家大賽、沙特爾國際管風琴大獎賽等等,覆蓋面廣。舞蹈方面,已核准之比賽名單則包括:赫爾辛基國際芭蕾舞比賽、莫斯科國際芭蕾舞比賽、瑞士洛桑國際芭蕾舞比賽、美國傑克遜國際芭蕾舞比賽、瓦爾納國際芭蕾舞比賽,以及中國荷花獎(民族民間舞、古典舞、當代舞、現代舞)和中國桃李盃(中國古典舞、中國民族民間舞、芭蕾舞、現代舞),基本囊括了國際影響力大、認受性高的專業比賽,「挑選了這些重要的賽事,作為先導計劃的第一步,來看下香港本地的人才到國際舞台上競爭會是怎樣,給香港人才一個機會走出去,這是很好的一個開始,也是我們的初衷。」童小紅說。

梁建楓強調,計劃的意義更加着重在鼓勵與嘉獎方面,「不是說有獎勵就去比賽,沒有獎勵就不比賽。」他笑道,「其實對於音樂家來說,有沒有這個計劃,其人生規劃要進一步都是要去比賽。但是有了這個計劃,可以給很多藝術家更加大的鼓勵。再加上比賽後面還有很多額外的東西,比如會幫你做宣傳等。不只是發放獎金,而是有很多延伸的意義,宣傳香港也好,鼓勵其他年輕人和藝術家上進也好,是層面很廣的一個計劃。」

多方位助力本地藝術人才培養

計劃聚焦於鼓勵藝術家投入國際舞台參與競爭,是政府支援年輕藝術家追求藝術卓越的一環。關於本地藝術人才培養的現狀,童小紅分享道,香港並不缺藝術教育資源,除了演藝學院外,大學中也有不少藝術專業院系,真正的挑戰是從畢業開始。「剛剛畢業的學生面臨的問題一定是,要多些演出的機會、實踐的機會,因為從學生往演員過渡是需要時間的。畢業了一段時間,又在從事表演藝術,不論是當老師,還是當編舞、當舞者,所面臨的問題就是跟資助有關係。舞蹈方面,除了場地,就是人才流失的問題,政府如果資助得不夠,他們很難維持自己作為藝術家的職業。特別是前幾年疫情,沒有演出,很多人轉了行,可能各個界別都是如此。那現在疫情過去,藝發局就出了很多好的相關計劃來大力支持年輕音樂家和舞蹈家,對藝術家來說就有了重新去發展的可能。所以看到這個計劃出來,他們都是很開心的。」

在音樂方面,梁建楓亦認為教育配套成熟,「演藝學院每年培養出來的人都不少。」他說,「香港主要面對的困難是場地少,演出市場不夠大,所以鼓勵藝術家往外面去嘗試非常重要。」他分享道,此前支援年輕藝術家的計劃主要有兩個,一個是「藝術人才見習配對計劃」,「將一些有一定水準的畢業生配對到不同的藝團中,讓他們有真正在職業藝團中實習的機會,很難得。」還有「新苗發展資助計劃」,幫助剛剛進入社會的年輕藝術家發展。「其實分了好幾層去做,現在這個卓越表現獎勵計劃則面對更高層次的人才,鼓勵他們衝出香港。」

冀望畢業生多方面發展

香港職業藝團崗位畢竟有限,表演藝術新人們未必都能成功入團,二人認為在考慮個人職業發展時,藝術畢業生需要更寬廣的眼界。梁建楓分享道,就港樂為例,收一個團員,國際比賽經歷大概是基本要求,而每個位子有可能會收到來自全球的兩三百份申請,競爭激烈。

「其實團就那麼多個,當沒有位子的時候,並不是世界末日。」他說,「我們鼓勵樂團以外的藝術家去發展自己的創意也好,創立自己的團也好,從多方面去發展。實際上,過去幾年,我們看到很多成功受資助項目中,很多都是自己組的樂團,做很多例如和視覺藝術跨界等的創新,很多團的水準以及藝術造詣都非常好。」

童小紅則認為,表演藝術行業不像其他行業,有清晰的階梯式的發展路徑,她建議年輕的藝術家們要「兩條腿走路」,一方面尋求政府資助,另一方面也要與時並進,「精進專業的同時也要關注市場,踏出這一步,去想怎麼和市場接軌,在營運上下功夫。」

二人皆認為香港中西交融,創作空間大,包容性強;而本地的藝術家也好,觀眾也好,學習能力強,接受能力亦高,非常前沿的創意亦容易展現。「盡可以放開懷抱,放開思維的枷鎖去創作。」梁建楓說。童小紅則篤定道,「現實中的發展雖然有困難,但是有信心會越來越好。」