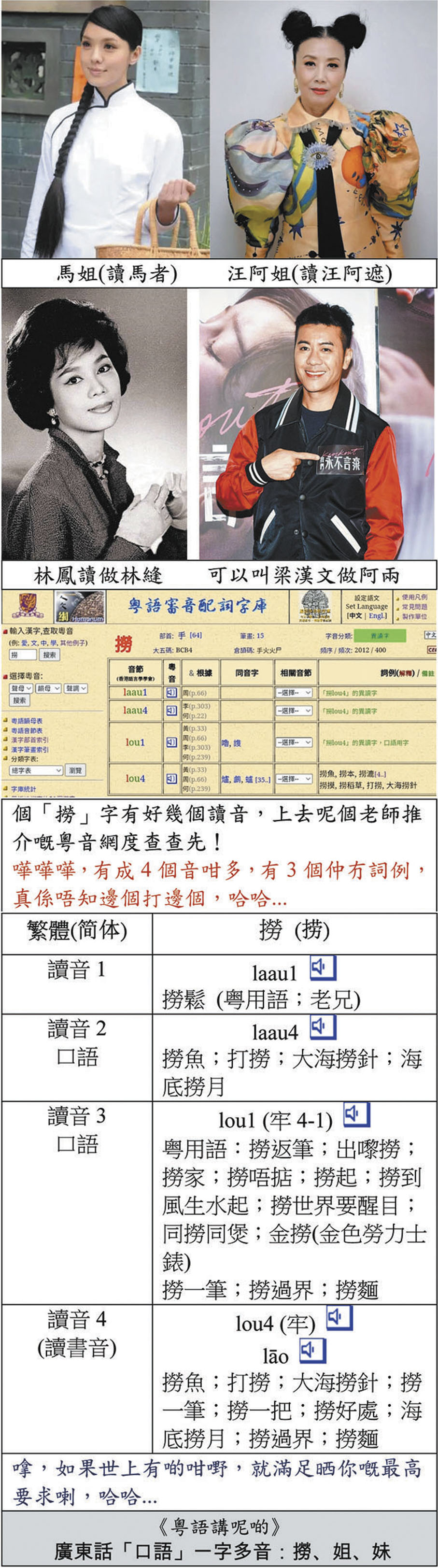

【粵語講呢啲】廣東話「口語」一字多音:撈、姐、妹

梁振輝 香港資深出版人

對非出生就說廣東話的人來說,廣東話的「一字多音」現象帶來了很大的困惑;主要是在某些「口語」的語境上會採用特定的讀音,未必依循一定的規律。就這一點,地道香港人也未能拿捏精準。以下是一些典型的示例(附以詞例):

示例1:姐

粵音1──遮/ze1

阿姐;家姐;大家姐;大姐大;老姐(年紀大時的自稱)

粵音2(讀書音)──者/ze2

姐姐;馬姐/媽姐(早年蓄長辮子的女傭);大妗姐(舊式婚禮上的主持人)

粵音3──ze4

阿姐;大姐

附註:

1. 姐姐(ze4遮/ze1),如:姐姐(有血緣關 係);工人姐姐(簡稱姐姐)

2. 大姊(最大的姐姐);大妹(最大的姐 姐);老大(最大的姐姐,如家無男丁)

示例2:妹

粵音1──mui1

阿妹;𡃁妹;妹頭;妹豬;妹子;大妹、細妹(最大與最小的妹妹)

粵音2──mui2

阿妹;細妹

粵音3──梅/mui4

粵音4(讀書音)──昧/mui6

妹妹

附註:

1. 妹妹(「口語」;梅/mui4 mui2)

2. 丫頭/臭丫頭(舊時妹妹的戲稱);小公 主(妹妹的暱稱,如家中得一個)

就圖中帶出的課題,筆者相信不少行內人馬上會說:「坊間不是已經有一個查閱粵音的網頁了嗎?」是的,可問題是個別字的讀音,尤其「口語」,並不齊備;且沒有詞例提供,予人得物無所用。約在十年前,筆者就有建立一個「粵音口語庫」的構想,而這亦是「粵語保育及傳承」的重要環節之一。若然只是由個體就相關內容開個普通網頁,效果應大打折扣。筆者於是聯繫了幾位同道中人就該項目的發展路向進行相討──一致認定項目由香港相關學術單位(有內地單位更佳)牽頭才可確立其認受性。當事時,筆者有幸獲得前港大中文系系主任單周堯教授(當今文壇巨擘)首肯出任該項目的義務顧問(包括審閱部分資料),且在其能力範圍內向大專界推薦及串聯開發單位。單教授就是本著他所說的「眾人之事」,在隨後三年騰出不少時間和筆者商談項目內容從而完善項目計劃。筆者也成功說服了某大學相關學系願意牽頭,並向「語文基金會」申請撥款資助發展該項目,最終卻因種種原因令計劃胎死腹中。之後,筆者也曾作出多方嘗試,惜徒勞無功,令一個饒有意義的項目宣告壽終正寢。