【文物裏的文明之青銅篇(上)】罕見禮器獨佔青銅器鰲頭 雲紋銅禁 揭開楚文明

在河南博物院內,藏着一件青銅重器,它的造型生動卻不失莊重;工藝繁複華麗,是至今仍用在精密機械製造中可考的技術起源;它是漢字「禁」字所擬的原型和初始的本意,功能類似現時的條案或供桌;也是成語「一鳴驚人」與「問鼎中原」典故主角楚莊王之子——子庚的陪葬品,它在歷史上曾屢遭盜擾,卻因損毀得以幸存。

它,便是代表了楚文化極高青銅冶煉水平和美學造詣的雲紋銅禁。◆香港文匯報記者 劉蕊、戚紅麗 鄭州、南陽報道 圖片:受訪者提供

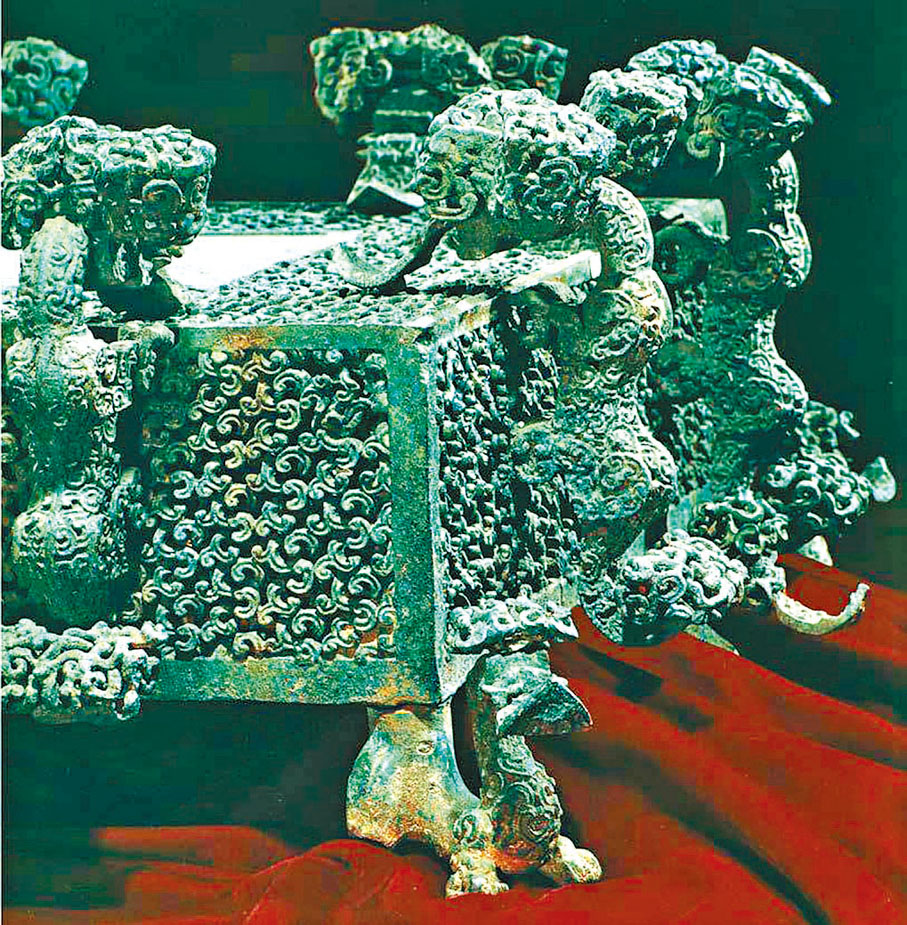

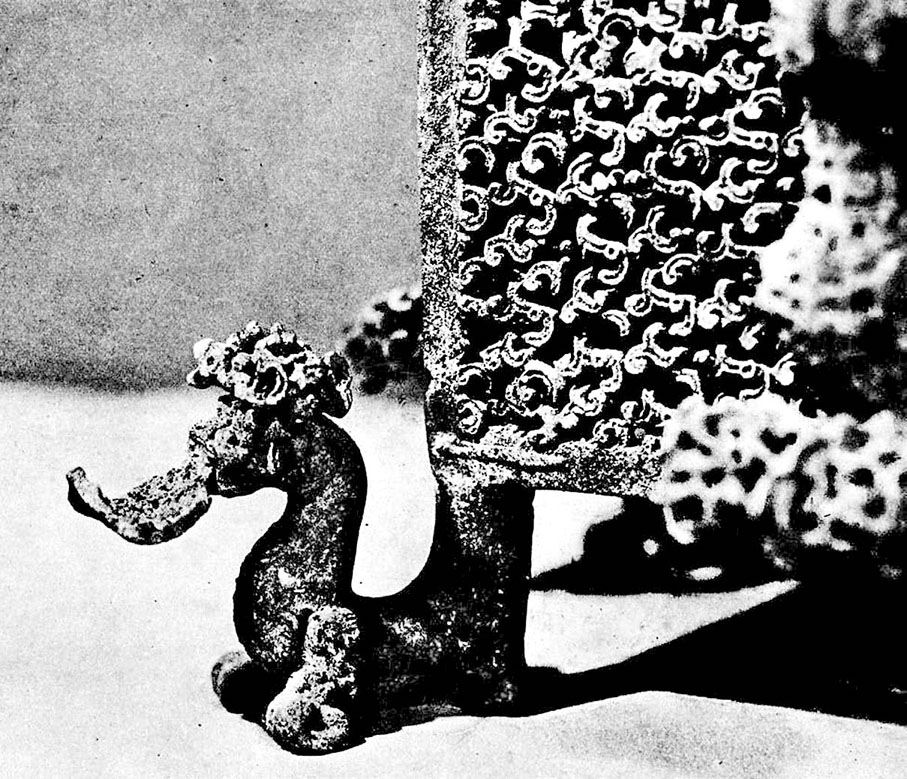

深藏於河南博物院的雲紋銅禁為扁平長方體,高28.8厘米、縱長131厘米、橫長67.6厘米,寬46厘米,重94.2千克,四面為透空的祥雲紋,由5層粗細不一的銅梗組合而成。最內一層銅梗最粗,作為樑架,每根樑架兩側,伸出數條支梗,類似建築構件斗拱。支梗縱橫交錯,相互捲曲盤繞,卻又互不相連,都單獨以最內層、也是最粗的銅梗樑架作為支撐。禁面四周,攀附着12隻龍形怪獸,排列有序,曲腰捲尾,長舌伸向禁面中心。銅禁下方有序蹲伏着12隻虎形異獸,張口吐舌。各具姿態的怪獸與層層疊疊的祥雲紋相映生輝,美輪美奐。

挖掘之路需「防水防盜」

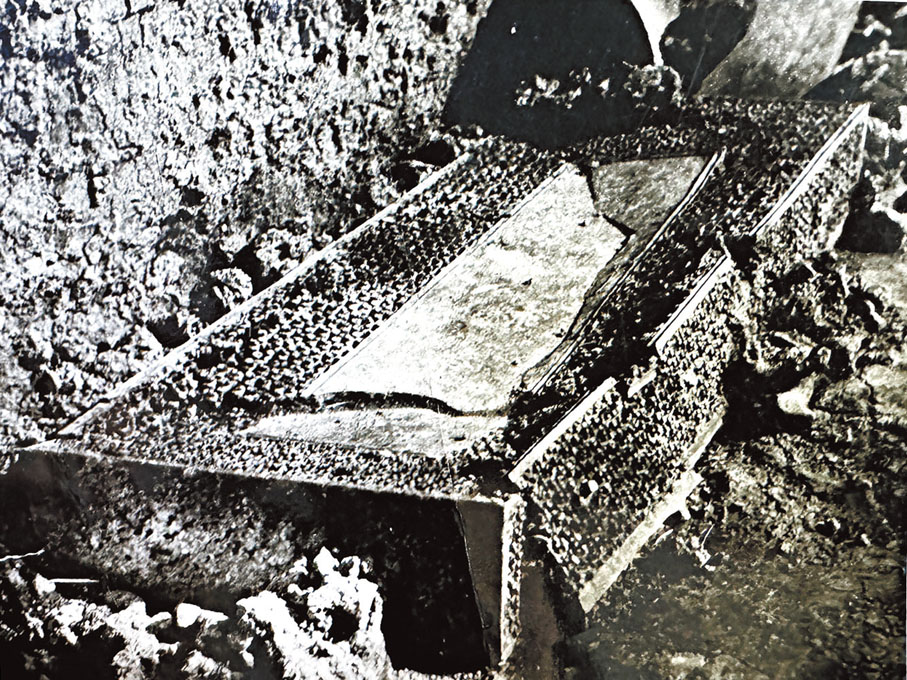

在曾經參與發掘工作的南陽市博物館原副館長張逢酉的記憶中,1978年河南淅川縣下寺春秋楚墓中初見時的雲紋銅禁,除了幾個較大部件外,其餘細小的構建幾乎「碎成了渣渣」。

「雲紋銅禁在墓中的時候就被棺槨壓塌壓壞了。」77歲的張逢酉接受香港文匯報記者採訪時說,「主板的基本形態還在,但是周邊的紋飾已經完全破碎。」張逢酉邊向記者展示的雲紋銅禁剛出土時的照片邊說,「後來大家用麻袋把它運上來,送到了河南博物院進行修復。」

儘管已77歲高齡,張逢酉回憶當時仍難掩興奮。「當年考古條件非常艱苦,不僅要與不時漲水的水庫賽跑,還要提防着盜墓賊。」張逢酉指着一張黑白老照片上的帳篷告訴記者,「當時晚上就有盜墓賊往帳篷上扔石頭、磚頭之類的東西。」同時,發掘還要爭分奪秒,「因為丹江水水庫的水有漲有落,我們必須趕在水漲之前盡快搞完發掘工作,要是晚一點,就成水下文物了,只能看到一片汪洋。」

一塊雲紋五層結構

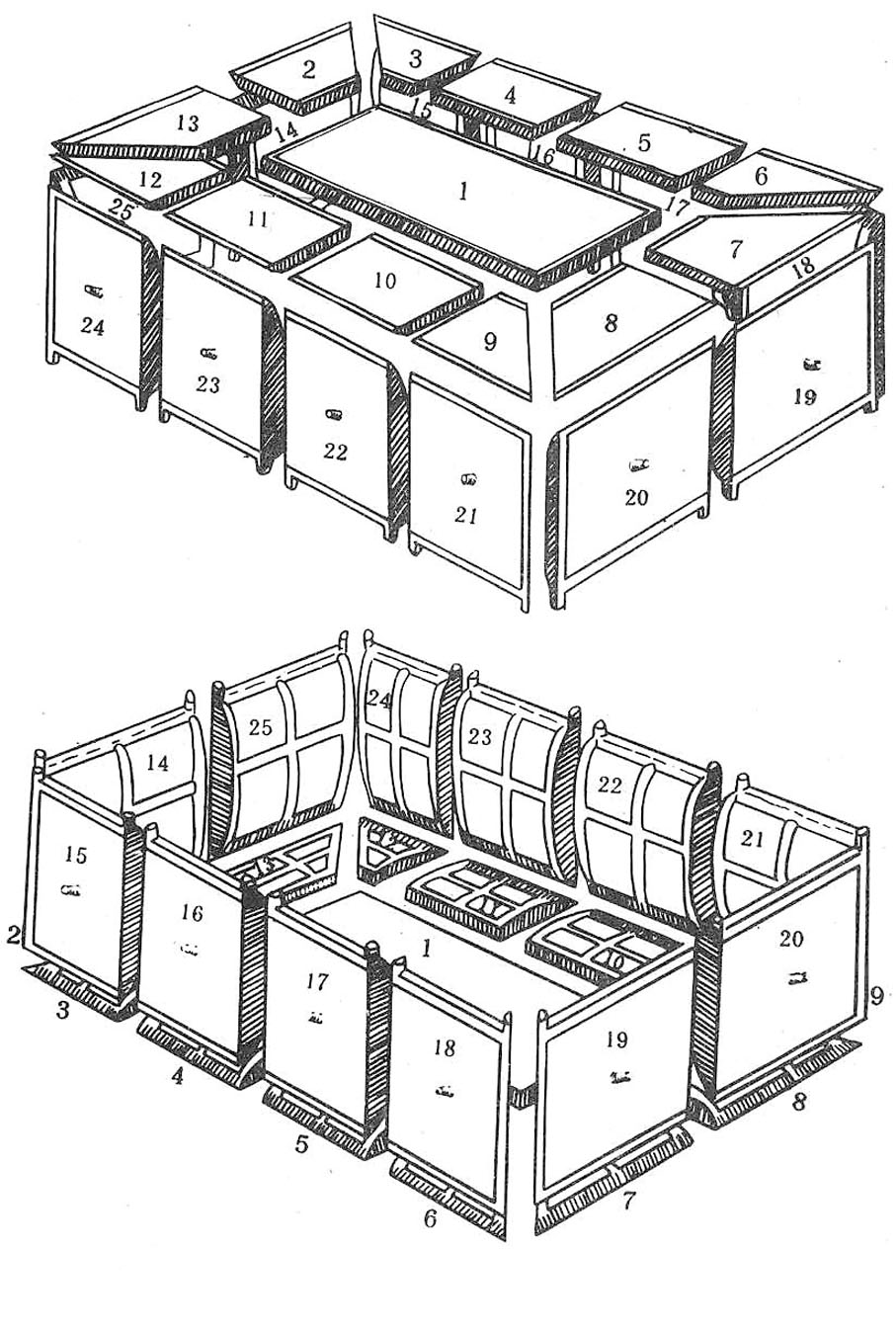

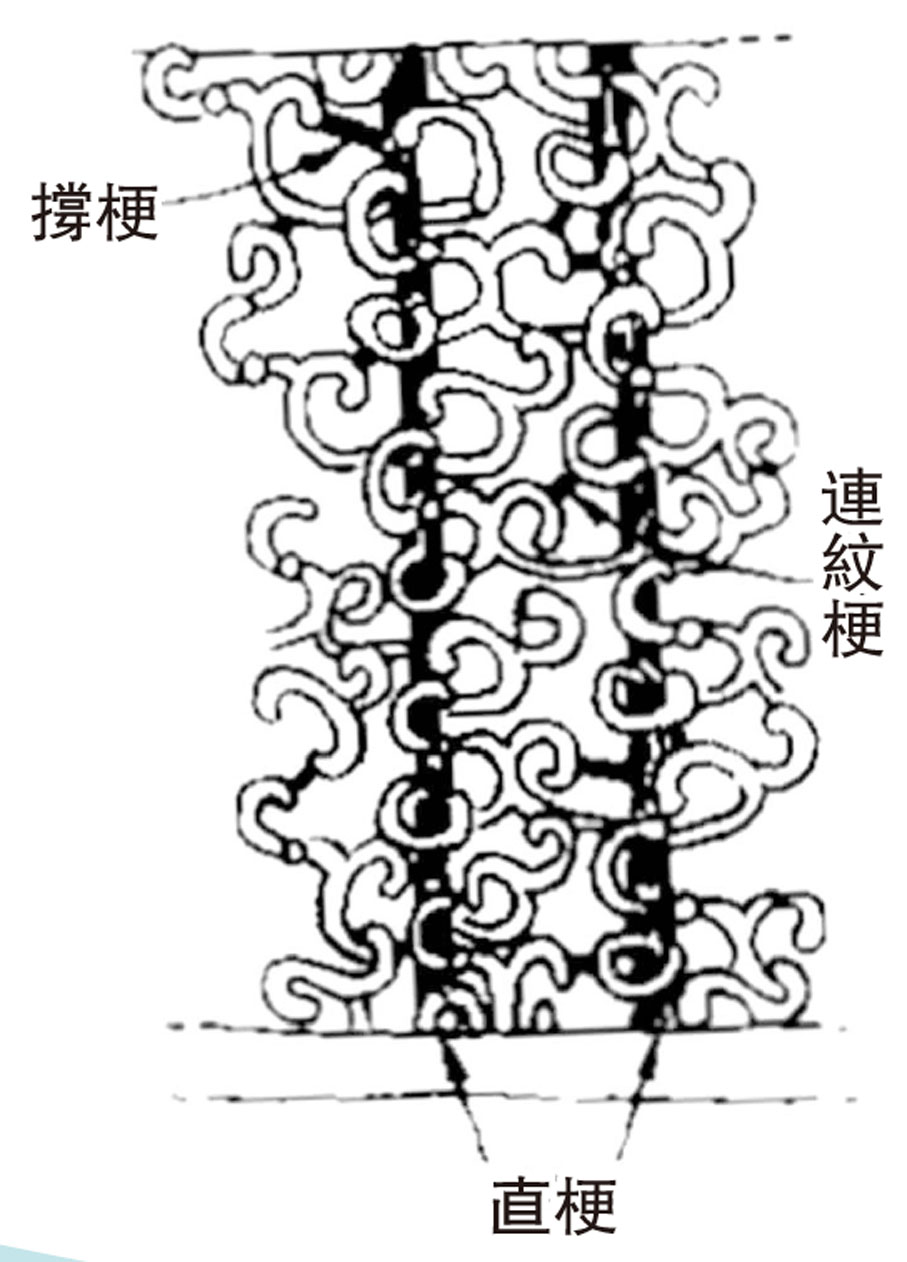

那是上世紀八十年代,中國青銅器修復界三大聖手之一、河南博物院高級技師王長青接到修復雲紋銅禁的任務才發現,修復難度遠遠超出想像。首先整個禁是由禁面、 禁側雲紋、 禁面正中平面共二十五個部分構成。禁身華麗而複雜的鏤空雲紋到禁框梗不到五厘米的厚度,一個小塊雲紋組竟然分布5層結構互為穿插和交接。第五層為特粗銅梗組成的口字形;第四層為數根粗銅梗,一端附着於口字四邊的粗銅梗上,平伸後向上翹起,上端支撐着第三層的一根較粗銅梗,或向上翹起後分岔成日字形,同時支撐第三層的兩根較粗銅梗;第三層為數根較粗的平行銅梗,壓在第四層粗銅梗之上;第二層為若干根細銅梗,立於第三層較粗銅梗上成為若干個小圓立柱,或下部分岔,同時立於兩根第三層的較粗銅梗上成為人字形立柱;第一層即表層雲紋。 各單個雲紋之間互不連接,形成無數透孔每條雲紋線上各有凹槽,下邊由第二層立柱分別支承。

三件國之重器 證實墓主人令尹身份

目前學界主流認為雲紋銅禁的主人是楚莊王之子——子庚。參與過發掘工作的淅川縣博物館原工作人員陸琰告訴香港文匯報記者,考古人員通過三個證據來證墓主人為楚國令尹王子午,一個是一起出土的王子午鼎,另一個是同時出土的王孫誥編鐘,編鐘銘文記載稱是王孫誥「孝敬」其父子庚的。再加上墓與隨葬品規格判斷,也與子庚楚國令尹身份相符。

雲紋銅禁,通俗來講就是一個小酒枱。如果對比近年其他出土的禁類文物可以看出,修復完畢的雲紋銅禁事實上並不完整,因為禁上所載的酒具已不知去向。考古勘測發現,子庚墓早在漢代就曾被盜擾,王長青也在後期修復雲紋銅禁時,於一堆青銅構件中發現有部分和一號墓的兩尊龍耳虎足方虎的構件極為相像,這意味,雲紋銅禁上也可能有兩尊龍耳方壺只是早被盜走了。「兩尊龍耳方壺放置在雲紋銅禁上,盜墓賊移動它們時,有可能銅禁被打碎,才得以保存至今。」張逢酉分析說。

即使如此,雲紋銅禁依然成為河南博物院的鎮館之寶和國家首批禁止出境展出的文物。張逢酉說,不僅雲紋銅禁,淅川下寺墓出土的文物件件都是精品,展示了獨具特色的楚文化。春秋時期,楚先後吞併漢淮之間四十餘國,楚莊王一度飲馬黃河,敗晉服鄭,問鼎中原。雄厚的國力與多元的傳統造就了獨具特色的楚文化。丹淅流域是楚文化濫觴之地,楚人在此留下了豐富的文化遺存。

在張逢酉看來,丹江水庫下依然有許多秘密等待發掘。「那曾經是一國國都,但至今楚王級別的墓還未曾發現一座。如今發掘雲紋銅禁的下寺鎮重沉湖底。丹江水世界下,仍有諸多歷史迷霧留於後人。」

雲紋銅禁前推中國失蠟法逾千年

失蠟法也稱脫蠟法,在東西方冶金史都佔據着重要的歷史地位。因其精密可靠,至今仍被作為航空發動機的渦輪葉片鑄造技術。學界早前認為中國失蠟法工藝源自印度。雲紋銅禁的出土,將中國失蠟法鑄造工藝的歷史向前推進1,100年——此禁鑄造年代,不晚於公元前552年。「雖然學界對它的鑄造工藝多有爭議,但其附飾部分之鑄件,主流觀點仍以其為失蠟法鑄造工藝為例證。據此,即可將我國採用失蠟法鑄造青銅器的時間提早至春秋時期。」張逢酉說。

據原河南省博物館館長任常中與王長青在共同發表的《河南淅川下寺春秋雲紋銅禁的鑄造與修復》一文認為,整個雲紋銅禁上沒有見到合範毗縫,也不曾發現有分範鑄造而後鑄接或焊接的痕跡,但同時禁的各處發現有多處明顯的分界線和澆鑄口及冒口痕跡。這意味整個禁體由二十五塊蠟模分別捏製成模後焊接, 使二十五塊蠟模成為 一個整體。然後, 再在蠟焊處澆淋細泥漿, 晾乾, 使二十五塊蠟模成為一個完整的鑄型。

而正是由於精細部位的蠟模需要手工製造,因此在上述小雲紋組上第五層至第二層的粗細銅梗,粗細不均,間距排列不勻,有手搓、捏痕跡。但第一層雲紋,大小相等,粗細均勻,厚薄一致,雲紋形狀及凹槽深度也趨一律,顯然是用一範翻出若干個蠟模雲紋後,再蠟焊在第二層的立柱蠟模上而成的。考古人員又根據銅梗盤繞彎曲的情況推測所用蠟料可能為蜂蠟稍加松香、油脂調製而成。

遺失銅禁蹤跡成謎

目前已知共發現出土的青銅禁有7件,木禁1件。但遺憾的是,其中有兩個件銅禁遺失在日本侵華戰爭期間,另有一件流失海外現藏於美國。

河南博物院研究部副研究館員向禕編著的《雲紋銅禁》一書中顯示,根據目前所有發現商周禁的相關資料,有學者嘗試梳理此器物的起源於流傳脈絡。結合所出墓葬時間、器物形制與組合器特徵,大概可排列順序為「端方銅禁——石嘴頭銅禁——西周夔紋銅禁——雲紋銅禁——曾侯乙銅禁——江陵望山一號楚墓漆木禁」,斷代基本可以考證在商晚期至戰國。不過上述斷代分析未包括傳說中與西周夔紋銅禁一同被盜挖出來、後在抗戰中遺失的另外兩件青銅禁。

據史料記載,1926年,陝西軍閥黨玉琨在寶雞鬥雞台戴家溝進行大規模盜掘,挖出了包括西周夔紋銅禁等大批珍貴文物。後來這批文物落在西北軍名將宋哲元手中。宋哲元將此件夔紋銅禁一直保存在天津的家中。抗戰期間,侵華日軍佔領天津英租界,並對宋哲元的公館進行查抄其中就包括夔紋銅禁。後來,宋哲元的家人託人重金將該銅禁及其他文物從日軍手中贖回,但後來因種種原因,這件銅禁被砸成碎塊散落在包括天津電解銅廠等地,建國後被文保人員一一尋回修復,另外兩件則不見了蹤跡。而已知被發現、斷代最早的端方銅禁,則在抗戰時期流入美國,現藏於美國紐約大都會美術博物館。

雲紋銅禁之外的已知青銅禁

1. 端方銅禁

1901年在陝西寶雞鬥雞台出土了一批青銅器,最初由端方收藏,後流入美國,現藏於美國紐約大都會美術博物館。該器扁平立體長方形,無足,禁面素面,前後兩邊側壁各有兩排8個穿孔,左右各有4個穿孔。長87.6厘米,寬46厘米,高18.7厘米,泥範法鑄造。四周及側面飾夔蟬紋。年代應為商晚期至西周初期。

2. 西周夔紋銅禁

1968年,天津文物管理處整理收到的文物時,發現了破碎為數塊的銅禁。1972年5月經過北京中國歷史博物館進行修復,現收藏於天津市博物館。銅禁時代為西周初年,泥範法鑄造,扁平立體長方形,中空,無足,長126厘米,寬46.6厘米,高23厘米。前後側壁各有兩排16個穿孔,左右各有兩排4個穿孔。禁面素面無紋,四周飾夔紋,禁面中心為3個並排橢圓形子口,周緣凸起,中間子口較大,兩邊子口較小且相等,專為放置酒器而製作。

3. 曾侯乙墓銅聯禁對壺

曾侯乙墓銅聯禁對壺於1978年在湖北省中北部的隨縣擂鼓墩發掘出土,現收藏於湖北省博物館。扁平立體長方形,禁長117.5厘米,寬53.4厘米,高13.2厘米,重35.2千克,時代為戰國早期。禁面前後長邊對稱有四個足獸,是分鑄後焊接在禁面下。禁面上有兩個並列凹下的圓圈,出土時聯禁大壺一對放置在兩個圓圈之上。

4. 寶雞石嘴頭銅禁

2012年寶雞市渭濱區石鼓鎮石嘴頭村一村民在自家宅基地發現文物,上報後經過搶救性發掘,出土了兩件銅禁,這是寶雞出土的幾件銅禁中,唯一經過科學發掘出土的。禁呈扁平立體長方形,中空,無足,長95厘米,寬45厘米,高21厘米,重41.8千克。禁面中心平素無紋,四周飾夔紋,側面飾夔紋兩道,中間豎弦紋。禁面上放置方彝一件,銅卣2件。此銅禁為商晚期至西周早期。

5. 告田觥禁

在陝西寶雞戴家溝盜挖,後來一直輾轉歐美市場。現收藏於丹麥哥本哈根博物館。此觥禁僅剩一觥,具有禁的功能,為區別於其他大型禁,學者稱之為小型禁。

6. 漆木禁

湖北江陵望山1號楚墓出土一件漆木禁,原發掘報告《江陵望山沙塚楚墓》將其定名為棜,時代為戰國中期。該禁呈扁平立體長方形,無足,長74厘米,寬29厘米,高7厘米,通體髹黑漆,紅漆繪花紋。木禁製作工藝粗糙,禁面放置非青銅禮器,應當是專供殉葬用的明器。